内宮神楽殿で御神楽を奉納(初穂料を納め、それによって御神楽を神様に奉納するので、我々が奉納したことになるのだろう)したあとで、いよ

いよ天照大御神を祀る正宮(正式名称は皇大神宮)を参拝。2013年に遷宮がなされたので、建築後6年です。建物はもうかなり古びた味わいのようなものを醸し出していました。

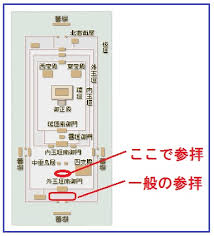

階段の下からまでしか撮影できないので、右はそこからの写真です。正宮の中心となる正殿は、瑞垣・内玉垣・外玉垣・板垣の4重もの垣根で囲われています。一般参拝者は、板垣と外玉垣の間までしか入れません。私たち社中は、玉串料を納めることで、もう一段階内側の内玉垣の外側まで入ることができました。

外玉垣の内側には、玉砂利というには大きすぎる、15cm~20cmもあるグレーっぽい丸石が敷き詰められています。そこを歩くのは、かなり大変。正装でなければなりませんが、ヒールのある靴では危険です。興味深いのは、神様に正対する場所の石は、すべて真っ白。これは、全ての別宮も同じ。

我々は、中重鳥居の後方あたりに整列。代表の観世喜正師が中重鳥の下あたりに進み出て、全員揃って二礼二拍一礼。そして、またしずしずと外玉垣を出ました。

お垣内参拝(外玉垣の中に入っての参拝)を終えて、いよいよ参集殿での能楽奉納です。10時15分の開始時には、客席は満席で立ち見もでるほど。地元の皇學館大學の学生による仕舞から始まり、観世喜正師による半能「逆鉾」が奉納されました。半能とは、能の後半だけを演じるものです。逆鉾のシテ(主役)は瀧祭明神であり、内宮の別宮である瀧原宮が、その神様を祀っています。先生は舞台を終えた後で参拝してきたそうです。

半能の後で、多くのお客さんは帰っていきました。仕方ないでしょう。その後、15時半ごろまで、弟子の舞台が入れ替わり続きます。途中13時頃、大連吟を行いました。大連吟とは大勢が舞台に座り、声を合わせて一斉に謡うものです。40人以上で「絵馬」の最後の部分を謡いました。「絵馬」は、伊勢神宮の斎宮が舞台で、最後には天照大御神と天鈿女命と手力雄命が現れ、天の岩戸隠れの故事を再現するというもの。その部分を大連吟したわけです。とてもアップテンポでついていくのが大変でしたが、要所では後方に座る先生がリードしてくださるので、何とか無事謡い終えることができました。これも得難い経験です。

ところで、私の仕舞の出番は最後から三番目。ほとんどの方は、出番を終えて、着替えもすましリラックスしているのに、待たされる私の緊張はずっと続きます。いやなものです。この能舞台での稽古をする時間は一切ないので、床の感触などは本番までわかりません。

私の演目は、「雲林院」です。舞台は京都の雲林院ですが、シテは伊勢物語の主役といわれる在原業平の霊。なぜ伊勢物語と呼ぶかには諸説あるそうですが、現在は第69段の伊勢国を舞台としたエピソード(在原業平と想定される男が、伊勢斎宮を連れだし密通してしまう話)に由来するという説が最も有力視されているとのこと。

私が仕舞で舞う部分(クセ)は、在原業平が二条の后を連れだし逃避行する場面です。連れ出すのは斎宮ではありませんが、伊勢神宮で奉納するにはふさわしい曲とも言えそうです。(演目を決めるときは、そこまで考えていませんでした)

また、その直前にみた御神楽の人長舞の装束が、ちょうど私が舞うパートで語られる在原業平の装束と似ていたので、イメージが湧きました。

そして出番。喜正師と中所先生が地謡で座る前に進みて、片膝座り。「きさらぎや」と、シテ謡いをし、立ち上がりました。舞台では眼鏡を外すので、遠くが見えません。見えない方が、気楽とも言えます。床のすべりが、普段稽古している床と違って滑らないので、なかなかすり足で前に進むのが難しい。でも、出番を終えた方から、その情報を得ていたので焦ることはなく、なんとか大きなミスはなく終えました。終わった時は、汗びっしょり。

終演後、バス出発まで1時間くらい余裕があったので、おかげ横丁の赤福

へ。その頃には雨が止みかなり蒸し暑くなっていましたから、舞台を終えた解放感も加わり、本当に美味しく赤福氷(赤福餅の入った抹茶かき氷)をいただきました。