自分を客観的にみることほど難しいことはありません。特に、自分が全体をリードしなければならないときなど、どうしても自分が描いているストーリーに沿っているかどうかに執着してしまうので、視野が狭くなってしまいます。

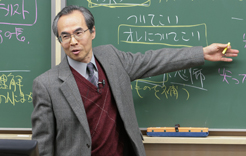

これは通常の仕事でもプロジェクトでも本の執筆でも研修でも同じです。研修の講師は、出来るだけ全体をみるようにしますが、自分自身が見えなくなるときがあります。その結果、その場で起きているある一部に目が届かなくなってしまうのです。どんなに優秀な講師でもそういうことが時に起こります。

本の執筆の場合は、そういう時に編集者が意見をいい修正を図ることができます。つまり編集者の重要な役割の一つは、没入する執筆者に対して客観的な視点を与えることです。編集者の貢献は非常に大きいものがあります。

能には、舞台の後ろに後見と呼ばれる人が二人座ります。道具の準備や着

替えの手伝いをするだけでなく、シテがことばを忘れたり、間違えたりした時に小声で正しい言葉を教えたりもします。また、万が一シテが体調不良などで舞台を続けられなくなったときには、その場で代役を務めることもあります。(当たり前ですが、滅多にそんなことは起こりません)従って、後見は弟子が務めるのではなく、同じレベルの能楽師が務めます。

一見、これはとても無駄で贅沢なことのような気もします。しかし、自分と同等以上の後見が後ろに控えているという事実が、シテを安心させ能力を最大限発揮させるのではないかと、私は想像しています。さらに、常に後見に後ろから見られているという緊張感が、シテに自らを客観視することを促している世にも思えます。そういう意味で、能における「後見」は非常によく出来たシステムなのではないでしょうか。

どんな場面であっても、人をリードする立場にある人は、自分にとっての後見を用意し、その声に耳を貸すことが大切なのだと思います。