毎週日曜の18時からNHK教育テレビで放映されている「白熱教室JAPAN」。昨日の回から、慶應ビジネススクールの高木晴夫教授のクラス(全4回)が始まり、早速視聴しました。

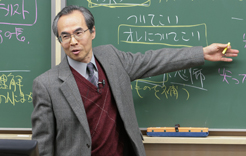

私もかつて受講した高木先生のクラスは、ケース・メソッドの典型的なクラスです。つまり、先生は問いかけはするものの、ほとんど解説はしません。受講者の発言を確認しながら、板書(本物の「黒板」です)にどんどん書いていきます。しかし、次第に板書にクラスの流れが描かれてきます。その板書を示しながら、高木先生は次の問いを発します。この繰り返しですが、さすがに番組では板書のダイナミックな部分はあまり表現されていませんでした。

さてクラスの内容です。久しぶりにMBAの学生のケースでの発言を聞きましたが、総じて突っ込みが浅く表面的に感じました。でも、仕方ないでしょう。彼らはまだビジネス経験が少ないのですから。特に近年は、企業派遣生が減り、大部分は自費学生(その多くは新卒)で、平均年齢も下がっているようですし。とはいえ、想像の部分が多いにも関わらず、積極的に発言していました。高木先生は、クラスの途中で参考資料(「チーム効力感に関する研究ノート」)を配布し、それに関する解説も行っていました。ディスカッションの後でこれを配布することによって、理論収得の効率は上がるでしょう。(私の時代は、ノート配布だけで終わっていたような気もしますが)

その前日に、某大手企業の部長クラスを対象にした研修でケース・メソッドを実施したばかりだったので、同じケース・メソッドであっても、その使い方や意味合いが大きく異なることを、興味深く感じました。

部長向けでは、ケースは議論のきっかけにしかすぎません。大まかにいうと、以下の流れで進みました。

1)ケースの内容の確認

2)そこから普遍的なイシューを導き出す

3)講師が、そのイシューに関係する他社事例や、あるいは自分の経験を提示する

3)イシューと、それに類する受講者の経験を照らし合わさせる

4)その上で、イシューに対する受講者の考えを述べさせる

5)異なる考えも提示させ、意見を戦わせる(統一見解は不要)

6)講師が本ケースで考えてほしかったこと、(稀に)それへの自分の見解を述べる

大事なのは、イシューをあぶり出し、受講者個人の経験と「紐付け」することなのです。経験豊富で学習能力も高い受講者であれば、必ず自ら紐付けすることができます。ケースの業界、国、時代は全く関係ありません。つまり、経験学習を促す手段としてケースを活用するわけです。これが、若い学生を対象とするクラスとの最大の相違点でしょう。若い学生が対象であれば、経験学習より模擬体験、シミュレーション目的でケースを使うことが普通です。

ケースはあくまで素材であって、それをどう活かすかは、料理人たる講師の腕次第です。もっと言えば、料理人に方句性を示す店のオーナーの腕次第なのです。

コメントする