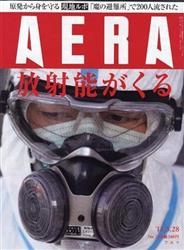

震災直後に雑誌アエラは、防毒ガスマスクをつけた顔のアップを表紙にした「放射能がくる」という特集号(3/28号)を出しました。ご記憶の方も多いのではないでしょうか。「最悪の事態ならチェルノブイリに」

と特集サブタイトルに書かれた本誌は、販売直後から風評被害を煽り読者にいらぬ恐怖心を与えると、一斉にパッシングが起きました。正直、私も表紙を見ただけで、不快に感じたことを覚えています。

そして、日本挙げてのパッシングに耐えきれず、アエラは3/20にツイッター上で謝罪しました。

『AERA』今週号の表紙及び広告などに対して、ご批判、ご意見をいただいています。編集部に恐怖心を煽る意図はなく、福島第一原発の事故の深刻さを伝える意図で写真や見出しを掲載しましたが、ご不快な思いをされた方には心よりお詫び申し上げます。

編集部では今回いただいたご意見を真摯に受け止め、今後とも、様々な角度から全力を挙げて震災報道を続けていく所存です。最後になりましたが、被災者、関係者のみなさまには心よりお見舞い申し上げます。

震災直後には炉心溶融が起きていたことを既に知った現在の私たちにとって、このアエラの報道は過剰なものとは思えません。チェルノブイリと同じ危険度と政府が公式発表していますし。

「危険を煽る」と「危険との警鐘を鳴らす」の差は何なのでしょうか?

「風評被害」という言葉の意味は何なのでしょうか?

「はてなキーワード」で「風評被害」をひいたら以下とありました。

災害、事故、虚偽の報道や根拠のない噂話などによって、本来は直接関係の無い他の人達までが損害を受ける事。というのは建前で、このことばが使われるとき、実際は根拠のある被害を誤摩化し、被害者への同情を、無知な人たちから集めている場合が多い。

因果関係を考えるのに疲れた人たちが使う便利な言葉。

うーん、なかなか味わい深い説明です。「本来は直接関係ない」ことを証明することは、限りなく難しい。一方、「実際は根拠のある」ことも同様に証明することは困難です。つまり、風評被害という言葉を使うこと自体、明らかな場合を除いては情緒的なものであるということです。さらに、情緒的とは、山本七平いうところの「空気」に流される、いや支配されることとも言えるでしょう。これがもっとも怖いことです。

今、冷静になってみれば、アエラの特集記事も決して危険を煽っているとはいえません。適切な警鐘を鳴らしているとすら言えると思います。しかし、当時の空気は明らかに、「アエラは恐怖心を煽って売上を稼ごうとしている」でした。風評被害にあったのはアエラのほうだったのかもしれません。

ではなぜ、そういう空気になったのか?

1.願望:大事故になってほしくなかったから

2.お上への盲信:政府の発表を信じた(信じたかった。信頼はしてなかったが・・)

3.共感:原発被災者への同情

4.横並び:みんなそう言っているから

これが我々日本人の特性なのです。「空気」に支配されないだけの自律心を、戦後66年を経過しても全然獲得できていない。そのことに、がっかりしてしまいます。

そこから抜け出すには、「水に流す」ではなく「振り返る」ことが必要だと思います。例えば、アエラの記事を再評価するというような。