歴史を知らないことは、なんて恥ずかしく愚かなことなのか。最近観た二つの映画は、それをまざまざと私に自覚させてくれました。

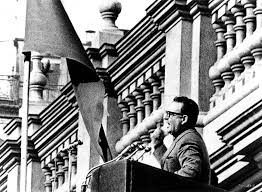

「チリの闘い」は、1970年代で前半のチリのアジェンデ政権崩壊を扱った、全三部(4時間半)から成るドキュメンタリー映画です。1973年選挙で民主的に選ばれたアジェンデ左派政権は、歴史上画期的でした。革命や戦争でなく選挙で成立した世界最初の左派政権だったのですから。しかし、既得権益を持つスペイン系住民は面白くありません。第一部のタイトルが、「ブルジョアジーの叛乱」、第二部が「クーデーター」、そして第三部が「民衆の力」。タイトルが内容を的確に表しています。

アジェンデ政権崩壊とその後のピノチェント軍事政権で起きた悲劇は、五木寛之の「戒厳令の夜」などで、何となくは知っていました。しかし、この圧倒的ドキュメンタリー映画を観て、全く理解していなかったことを痛感。

グスマン監督は、命懸けで撮影フィルムを国外に持ち出し発表しました。本物の映像の迫力と説得力は圧倒的です。

このチリの出来事は、1968年の「プラハの春」を完全に裏返した事件だったのだと理解しました。民主的で正統な手続きを経て成立した新政権(ドプチェク政権/アジェンデ政権)が、既得権者の後ろ立てになっている大国(ソ連/米国)の軍事的圧力により崩壊するとういうストーリー。ソ連は自ら戦車を侵攻させたのに対して、米国はCIAが裏で支援しチリ政府軍を動かしたという違いはありますが、本質は同じです。このスタイルは、今も続いているのではないでしょうか。

一方、「アルジェの戦い」は、1955~57年アルジェリアにおける、アルジェリア民族解放戦線(FLN)に率いられた独立運動とそれに対抗する支配者たるフランスとの戦争を描いた、ドキュメンタリーではない戦争劇映画です。プロの俳優は一人しか出演していません。(FLN幹部役を本人が演じている!)しかし、撮影は実際の現場で地元の人を使って、事件後10年もたたない時期になされました。ドキュメンタリーと言われれば信じるくらいのリアルさ。日本でも、「ひろしま」という映画が、原爆投下8年後に制作されています。大きな事件後、その記憶が生々しい時期に制作された映画は、画面から伝わってくる想いの強さが全く他の映画とは違ってくるのでしょう。

映画「アルジェの戦い」ではムスリム系独立派組織(FLN)は壊滅しフランス軍が勝利するのですが、その後民衆の力を押さえることができなくなり、1962年にアルジェリアを独立させます。

この映画には、現在のISによるヨーロッパにおけるテロ活動の源流を見つけることができる気がします。FLNはフランス系住民を無差別に殺害するテロ組織です。その意味ではISと同じかもしれません。しかし、この映画の優れているところは、テロを仕掛ける側とそれを取締り撲滅させる側を、同じ目線で描いていることです。どちらにも正義があり、善悪の二分法で判断することの無意味さが感じ取れます。それがリアルであり、現在の状況でも全く同じなのだと思います。しかし、善悪をつけてしか認識できない人間の性。アルジェの戦いからISとの戦いまでずっと陸続き、残念ながら人類は学ばないのだと認めざるをえません。

チリで米国がやってきたことも(ソ連がチェコでやったことも)、アルジェリアでフランスがやってきたことも、実は、姿を変えながらも現在まで脈々とつながっていることを、忘れてはいけません。歴史を理解することで、現在の状況が立体的に見えてきます。

ドキュメンタリーと劇映画という、手法は正反対のこの二作品ですが、歴史を理解することの重要性を再認識させてくれました。どちらも、観終わってすぐには座席を立つことができませんでした。こういった、既存の認識枠組を揺さぶる映画は本当に貴重です。映画のパワーを感じます。

コメントする