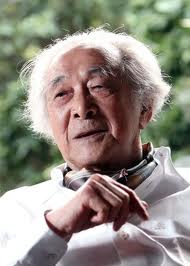

先日98歳で亡くなった批評家吉田秀和氏について、クラシック音楽にそれほど傾倒しているわけではない私はあまりよく知りません。

時々FMラジオのクラシック音楽番組で、その絞り出すような声を聞きましたが、恥ずかしながらその内容をあまり把握できなかったと思います。また、数年前まで朝日新聞に連載していたコラムを時々目にしていましたが、その一本筋の通った格調高く折り目正しい文章を咀嚼できてはいなかったようです。従って、その偉大さについては全くの無知といえます。

今回もこれまでの多くの賢人についてと同様、新聞などに寄せられた追悼文によってその偉大さを知ることになりました。

昨日の朝日新聞朝刊に載っていた丸谷才一の追悼文には、驚きました。辛口で評判の彼が「われわれは彼によって創られた」とまで書いているのですから。

批評家は二つのことをしなければならない。第一にすぐれた批評文を書くこと。そして第二に文化的風土を準備すること。この二つを行ってはじめて完全な批評家となる。

この文章自体にも驚きました。第二については考えたこともありませんでした。でも確かにそうですね。批評家は自ら作品(小説や音楽、絵画などの)を創造することもなく、ある意味傍観者として批評だけしていればいいのだから・・、といった醒めた見方をすることもなくはなかった。でも、その方向で主体者となるのではなく、「文化的風土を準備する」という方向で主体者になりうるのであり、また本物の批評家はそういう行動を取る者なのだと、丸谷は指摘しているわけです。そして、まさに吉田がそうだった。

吉田秀和はこの両面を備えていた。たとえば桐朋学園音楽科一つとっても、彼に存在がなければ小澤征爾も東京クワルテットも(中略)。

これは桐朋とは関係ないが、武満徹の場合にしたってそうだ。(中略)それから逸してはならないのはベルリン・オペラの招聘。彼が本場の本物のオペラをまるごと連れてくることによって、日本人はオペラという豪奢な美の様式を現実に体験した。

他にも多くの「文化的風土の準備」実績が語られています。驚くばかりの貢献です。全然知りませんでした。

戦後日本の音楽は吉田秀和の作品である。もし彼がいなかったら、我々の音楽文化はずっと貧しく低いものになっていただろう。(中略)われわれクラシック音楽の愛好者は彼によって創られた。

文化的風土形成に大きな貢献をするということは、他のどんな偉人と比べてもそん色ないことだと思います。ただ、あくまで「準備」のために、丸谷のような才人には崇拝すらされているのでしょうが、私のような一般人にとってはあまり目立つ存在にはなりません。それが、なんとも口惜しく、かつカッコいいですね。

第一のことだけで満足する批評家であれば、高齢にもかかわらずわざわざラジオ放送を通じてじかに語りかけたりしなかったでしょう。また、わざわざ一般新聞にコラムを連載し続けることもなかったと思います。吉田は、第二の役割を死ぬまで担おうとし、そして人生を全うしたのでしょう。

「われわれは彼によって創られた」

これ以上の賞賛と感謝の言葉はありえません。自分の無知を恥じると同時に、心より哀悼の意を表します。

昨日、100歳の新藤兼人監督が亡くなりました。戦前戦中の日本や世界を深く知り、その経験を踏まえて現在の日本を築いてきた方がまたいなくなってしまいました。精神の継承が大きな課題となってきています。