京都に出張する機会があったので、時間を見つけて広隆寺を訪れました。約十年ぶりの参拝だったのですが、あらためて広隆寺の仏像群の素晴らしさに大満足でした。

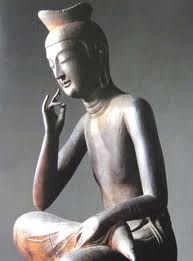

広隆寺といえば、言わずと知れた国宝第一号の弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒)です。前回は宝冠弥勒だけを観に行ったようなものでしたが、今回は他の仏像もじっくり拝んできました。たまたま読んでいた矢内原伊作のエッセー集「歩きながら考える」の中で、宝冠弥勒以外の広隆寺の仏像群も絶賛していたので、居てもたってもいられなくなったのです。

京都といえば平安時代以降の仏像というイメージがあるのですが、聖徳太子と縁が深いだけあって飛鳥/天平時代から鎌倉時代までの仏像があり、像の時代変遷も知ることができます。最初に迎えられたのは、藤原時代の十二神将(木彫り)です。奈良の新薬師寺の十二神将と比べると、憤怒というより怒りが内面に向かっているような複雑な表情です。姿は藤原時代だけあって、典雅な印象で完成度は新薬師寺よりも高い気がします。

今回もっとも印象深かったのは、3mを超える高さの不空羂索観音立像で

す。大きさ以上にその姿態の柔らかさ、品格が素晴らしいのです。こちらも木彫りですが、肌の感触まで伝わってくるようです。また、下半身を覆っている着物のドレープの美しさも、大理石のギリシャ彫刻を思わせます。奈良の法華堂の不空羂索観音立像ほどあでやかではありませんが、私はシンプルで優雅なこちらのほうが好きです。

そして、何といっても弥勒菩薩半跏像(宝冠弥勒)。正面に畳席があり、そこで座って拝めるようになっています。10分以上はそこで座って拝観していたでしょうか。これが本来の仏像の拝み方であり、それが出来るお寺はそう多くはありません。拝みながら自分と無意識に対話できます。最初は、繊細で上品なお姿に、自分の煩悩やいやな部分をどんどん洗い流してくれるような気がしました(持続しないのは残念ですが)。ところが、ある

時点から力強さと外に発するエネルギーのようなものを感じるようになりました。なぜか、別の姿に見えてきたのです。不思議な体験でした。

紅葉のシーズンも終わり、人影もまばらの夕暮れの広隆寺で、おごそかな時間を過ごすことができました。

コメントする